「JNAセキュリティ十大ニュース」は特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)のセキュリティ十大ニュース選考委員会が、事件や事故をはじめ前年に注目されたセキュリティトピックを選出し、解説したものです。2023.12.26に発表された十大ニュースでは、サブタイトルが「~日本のサイバー社会を支える安心構造に破綻の予兆かも~」とされ、これまで安全・安心と考えられてきた政府や大企業の度重なるミスやサイバー攻撃の被害やシステム障害などから、慢心しないようにと注意を促しているように感じられました。

情報セキュリティの脅威に対する前年ランキングとしては、他にIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が毎年発表している、「情報セキュリティ10大脅威」が有名ですが、こちらが脅威のテーマごとにランキングしているのに対し、JNSAのこちらのニュースは、実際に起こった大きなインシデントを中心に取り上げているようです。私が印象に残ったのは、

・【第1位】 9月20日 マイナンバー相次ぐ紐付けトラブル、デジタル庁に行政指導も

・【第5位】8月4日 内閣サイバーセキュリティセンターが不正侵入被害

などでした。

1年間のセキュリティのニュースを振り返りながら、今後の情報セキュリティ対策に役立てることができると思います。ご関心ある方はご参照ください。

参照先リンク:JNSAセキュリティ十大ニュース

https://www.jnsa.org/active/news10/index.html

架空料金請求詐欺のうち、インターネットを利用中にウイルス感染等と表示され、お金をだまし取ろうとする「サポート詐欺」が多発しています。また、SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺も広域で発生しています。

政府広報室と警察が連携し、これらの被害に遭わないための啓発動画を作成・公開しています。

特にサポート詐欺については、パソコンやスマホに警告等が出ても慌てずに、家族や知人、警察へ相談しましょう。

青森県警察では特殊詐欺被害防止のページを公開しています。こちらでは、青森県警察特殊詐欺被害防止広報大使の梅沢富美男さんの動画が公開され、特殊詐欺手口別チラシ「それ、詐欺かも!」と書かれたチラシを多数掲載し、注意喚起をしています。関心のある方はぜひご覧になってください。

参照先リンク:

特殊詐欺被害防止|犯罪抑止対策|生活安全企画課│生活安全部│青森県警察

https://www.police.pref.aomori.jp/seianbu/seian_kikaku/hanyoku/hanyoku_tokusyu.html

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)では、量子コンピューティング技術の最新動向・研究活用事例を紹介する無料オンラインイベントを12月9日(土)に開催します。本格的な実用化・産業化の時代を迎え、量子コンピューティング技術の役割が増大しています。

今年4月に内閣府から新たに発表された「量子未来産業創出戦略」では多様な分野の産業が、自社の事業・サービスに量子技術を活用し、裾野が広い市場を形成していくことが重要とされています。また、目指すべき量子産業の方向性(X to Quantum)や実用化・産業化の主な課題と基本的対応方針などが示されており、量子技術分野における産業人材の育成・確保の必要性や、訴求力のある魅力的なユースケースづくり、既存技術に対する優位性・有効性などの情報発信の重要性などについて言及されています。

今年のシンポジウムではこれらのキーワードに基づいて、量子コンピューティング技術で目指すべき社会やその実現に向けた未来を展望します。

量子コンピューティング技術を活用したビジネスのヒントや、最新の技術動向について体系的な知見を得られる場です。どなたでも無料でご参加いただけますので、ぜひこの機会にお申込みされてはいかがでしょうか。

【開催概要】

量子コンピューティング技術シンポジウム2023

日時:2023年12月9日(土)13:00~18:05

開催方法:オンラインライブ配信(YouTube Liveを予定)

定員:1,000名(先着順)

参加費:無料

▼詳しくはこちら

量子コンピューティング技術シンポジウム2023

プログラム詳細:

https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/event/quantum_symposium2023.html

お申込みフォーム:

https://mitoutg.connpass.com/event/298681/

【本件に関するお問合せ先】

IPA デジタル基盤センター イノベーション部 未踏実施グループ

(上記リンク先よりご参照ください)

今日、パソコンやスマートデバイスなどのIT機器やインターネットが社会の隅々まで普及する一方で、標的型攻撃による企業や官公庁における情報漏えい、ウェブサイトの改ざん、ランサムウェアによる金銭搾取などの被害も起きており、中小企業にとっても大きな問題となっています。被害に遭った企業は、自社の損害だけでなく、顧客や取引先にも重大な損害を与え、社会的信用を失う恐れすらあります。

また、金銭や個人情報などを狙ったサイバー攻撃やコンピュータウイルス・スパイウェアなどの不正なプログラムは、技術的に巧妙化するだけでなく、人間の心理を巧みに利用するなど、より高度化・多様化しています。事業者は、このような情報セキュリティ事故を未然に防ぐために日々最新の情報を入手し、技術的な対策や社内における人的・組織的管理を講じる必要があります。

このような状況を踏まえ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、中小企業の教育担当者および中小企業に対して情報セキュリティ対策を支援する立場の方を対象に、効果的な講習会の組み立て方や、講習用コンテンツの入手方法と解説のポイントなどを説明するオンラインセミナーを公開しています。

〇セミナー開催概要:

・開催方法:動画配信(オンデマンド形式)

・受講対象者:中小企業の教育担当者及び情報セキュリティ責任者・担当者の方

中小企業に対して情報セキュリティ対策を支援する立場の方

・構成:

Chapter1 教育計画の立て方(9分)

Chapter2 準備の進め方(10分)

Chapter3 「映像で知る情報セキュリティ」を使った研修会(5分)

Chapter4 eラーニングを使った研修会(7分)

Chapter5 プレゼンテーション資料を使った研修会(12分)

その他詳細につきましては下記URLをご覧ください。

https://www.ipa.go.jp/security/seminar/sme/seminar.html

その他、弊社で12/14に開催する、以下の研修もぜひスキルアップの機会として、ご参加のご検討いただけましたら幸いです。

サイバーセキュリティ人財育成研修2023 ご案内(12/14 セキュリティ対策研修)

https://www.soft-academy.co.jp/bis-overview/manabu/education-info/301-cyber2023.html

「X(旧Twitter)」などと呼称する報道機関もあり、徐々に生活の中にXが浸透しつつあるようです。しかし、一部のユーザーからは「青い鳥がいなくなって寂しい」という声も上がっているようです。

App Storeでは7月31日(現地時間)に、アプリの名称やアイコンがXに変更されており、最新バージョンへのアップデートを適用するか、新たにアプリをダウンロードすると青い鳥アイコンを拝むことはできなくなります。

しかし、ある方法を使うことでTwitterを起動できる青い鳥アイコンをiPhone上に復活することができます。

その方法とは、米Appleが提供する「ショートカット」を使って、事前に用意した青い鳥アイコンを設定することで実現できます。8月1日現在、X社はブランドツールキットと称して、旧Twitterのロゴ画像などを無償提供しています。ここから素材をダウンロードすればロゴ画像を入手できます。

ちなみに、スマートフォンからXのアプリを消してしまうと、ショートカットも利用できなくなってしまいます。どうしても「X」というロゴを見たくないという人は、別のページに移動させるなどして対処が必要です。

| NHK | ビジネス特集 | AI(人工知能)」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230721/k10014137581000.html

SAV-IOLは、スイスを拠点とし、多焦点眼内レンズの開発・製造・販売を手掛ける企業です。従来、白内障の視力回復に用いられるコンタクトレンズは単一焦点のものでした。

SAV-IOLが開発するスマートコンタクトレンズは、電子的に制御することで光学部の曲率を自動調節してレンズの度数を合わせる、としています。同社は本プロジェクトに関して「視覚調節機能の回復に加え、患者と医師がアプリケーション制御システムを通じて、白内障手術後のいつの時点でも、レンズを校正できるようにします」とコメントしています。また、将来的には、拡張現実(AR)やその他の双方向機能を組み込めることが可能とのことです。

拡張現実も楽しみですが、コンタクトユーザーである個人的な私のこだわりは、潤いです。

装用時間が長くなればなるほど目の渇きが心配になってきます。目に優しいスマートコンタクトレンズが出てくるといいなあと、感じています。

目の病気にも役立つオートフォーカス機能でこれからは、映画が見られたり、近いうちにスマホの画面もテレビもいらなくなる世の中になるかもしれないですね。

ぜひ、その時は機能として潤いもプラスして頂ければ嬉しいです。

「スマホで簡単に副業」「10分で稼げる投資」「今すぐ登録!」

それ、もしかしたら詐欺かもしれません。

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230607_1.html

国民生活センターは6月7日、20代が巻き込まれる情報商材のトラブルについて注意喚起を発表しました。

動画投稿サイトで見た広告から副業サイトに登録した。情報商材購入と高額なサポート契約をするよう案内された。お金がないと断ったが、遠隔操作アプリを使い貸金業者のサイトから借金するよう促された。言われるがまま遠隔操作アプリをダウンロードし、借金をしてしまった。返済できず困っている。

しかし、遠隔操作アプリ(ソフト)は使い方によっては画面だけでなく、中のファイルや他のアプリ、保存しているアカウント情報も共有できます。悪用すると、第三者に勝手に覗き見されたり、インターネットを経由してファイルを不正に外部へ持ち出されたりするリスクもあります。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20230519/2060013298.html

今年2月、60代男性の家族がパソコンを操作中、突然画面に「ウイルスに感染している」旨のメッセージが表示されたそうです。

男性は対処しようとメッセージに表示された電話番号へ連絡し、指示されたとおり遠隔操作ソフトをインストール。その後インターネットバンキングから約90万円の不正送金される被害に遭ったそうです。

https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2023.html

おいしい話には裏があります。いくらお金に困っていても、鵜呑みにしないようにしましょう。

また遠隔操作アプリをインストールすると、自分以外の第三者からスマートフォンやパソコンを遠隔操作されてしまいます。個人情報なども見られてしまう可能性があるため、非常に危険です。安易にインストールしないようにしましょう。

7月27日はスイカ生産者のグループが制定したスイカの日です。

園芸分野では「野菜」に分類されますが、青果市場での取り扱いや、栄養学上の分類では「果物」に分類されます。

最近ではスティック状に切って美味しくいただいています。

スイカ業界ではそのほかの農家と同じように生産者の後継者不足や、流通コストの高騰などが問題となっていますが、

そんな苦難を抱えていた農家さんとその仲間たちがITを駆使して季節を問わず美味しいスイカを作ることに成功しました。

農業のIT活用といえばスマート農業が代表ですが、加えてスイカのECサイトを立ち上げ、消費者と直接向き合うことで流通コストを大幅に下げることができたそうです。

https://amaisuika.com/

このデザインには、日本の伝統的な陶器が大きなインスピレーションを与えていた可能性があることが分かってきたということが紹介されたテレビ番組を観て、感銘を受けました。

スティーブ・ジョブズが日本に見いだしたものは? | NHK | WEB特集 | IT・ネット

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230609/k10014092801000.html

https://www.nikkei.com/article/DGXZZO35455660Y1A001C1000000/

4枚の顕微鏡レンズで、倍率200倍まで拡大できます。スマホのカメラアプリのズーム機能にも対応しているから、拡大の調節も可能です。

今まで見ることのできなかった微細な対象物を観察できるようになるため、顕微鏡を買わないと見ることが難しかった植物や昆虫などの微細な質感や、肌や毛穴などの測定や観察、アクセサリーの細部などを簡単に見られるようになります。子供の自由研究などにも使っても面白そうです。現在発売されているほぼ全てのスマホで利用可能とのこと。2段階で調整できる6つのLEDライトも搭載。USB Type-Cで充電し、約70〜120分間利用可能。さらにCPL偏光フィルターがついているため、反射光をはじめとする余計な光をカット。被写体本来の色やディティールを捉えられます。

先日、ドラマと情報セキュリティに関する面白い記事を見つけました。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2307/18/news088.html

先日放映された第1話は防犯カメラのハッキング、ハッカーが集まる大会のシーンがありました。

なんと、これらのシーンに関わる設定、脚本、演出に複数のセキュリティ事業者が関わっていたそうです。

TBS金曜ドラマ『トリリオンゲーム』のハッキングシーン舞台裏

https://ricsec.co.jp/news/tbs-trilliongame/

https://www.tv-asahi.co.jp/ip/

2021年7月から9月にかけ放送されたドラマです。佐々木蔵之介さんが主演をつとめられました。

サイバー犯罪に立ち向かう刑事ドラマですが、各話で様々なサイバー犯罪に絡めた犯罪が取り上げられました。(ソーシャルハッキング、リモート操作、なりすまし、ディープフェイクなど)

このドラマはたびたび作中で専門用語の説明や補足が文字で表示されるため、ITやサイバー犯罪に詳しくない方が見ても楽しめると思います。

【前編】 https://youtu.be/3owdA6eempo

【中編】 https://youtu.be/YazjMwobfvc

【後編】 https://youtu.be/vkECoAOfXhI

2022年11月に公開されたWebドラマです。日本の最先端技術の海外への情報流出やサイバー攻撃を防ぐため、警視庁公安部が作成されました。のんさん、筧利夫さんなど、複数の俳優さんが出演されました。

自動車関連の中小ベンチャー企業が自社の新技術を海外から狙われ、情報流出防止に奮闘する作品です。

これからドラマを見る際は、監修があるかどうかWebサイトやエンドロールまでしっかり見ようと思いました。

メール送受信に関して議論される「PPAP」は、「P:Passwordつきzip暗号化ファイルを送ります」「P:Passwordを送ります」「A:Aん号化(暗号化)」「P:Protocol(プロトコル)」の略語です。

・Zipで圧縮されたファイルの中身はチェックできないため、ウィルス感染のリスクがある。

・スマホやタブレット利用でZipファイルの中身を確認できない可能性がある。

・同じ通信経路を介してメールでパスワードを送る場合、この通信経路の攻撃により盗聴されてしまう可能性がある。

・送受信側とも手間がかかる。

・クラウドストレージを利用し、ファイル共有する。

・チャットツールを利用する。

・ファイル転送サービスを利用する。

起業家のイーロン・マスク氏による買収後、混乱が続くツイッターの代わりとなるSNSとして普及するのか注目されます。

「Threadsは、コミュニティが集い、関心のあるトピックから次に来るトレンドまで何でも話し合える場です。興味・関心のジャンルが何であれ、お気に入りのクリエイターや自分と同じ興味・関心を持つ人をフォローし直接つながることができます。あるいは、自分の熱心なファンを増やし、世界に向けて自分のアイデアや意見、クリエイティビティを発信することができます。」

ツイッター形式”で メタが新たなSNSを提供へ | NHK | IT・ネット

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230705/k10014118901000.html

https://apps.apple.com/jp/app/threads-an-instagram-app/id6446901002

3DCGアニメーションで世界を驚かせたピクサーの最新作の制作現場ではAIが使われ始めています。具体的には「レンダリング」という、アニメーションの工程での活用が進んでいます。3Dシーンを2Dのイメージ画像に変換するにあたって、画像の色指定をしていくもので、1秒間あたり数10フレームに対しての作業が必要となる作業にAI技術が使われています。AIによる作業により、これまでかかっていた多大な労力や時間の削減、ノイズ除去のような品質の向上にも役立てられているそうです。

今公開中の実写版「リトルマーメイド」や、今後の映画にも期待したいと思います。

夢の国ディズニーの中でも進むAI技術の活用。ビジネスだけではなく、多くの方の生活にも浸透してきているAIですが、エンターテイメントの世界でも浸透してきているようですね。

ディズニーパークやピクサー映画で活用が進むAI技術 | DXを推進するAIポータルメディア「AIsmiley」

https://aismiley.co.jp/ai_news/disney-pixar-ai/

複数の画像を撮影して3Dモデルを再構築する手法に、「Neural Radiance Fields」(NeRF)という技術があります。NeRFではカメラを移動させて異なる角度から複数枚の画像を撮影し、それを使って3Dモデルを再構築するのが、これまで一般的でした。しかし今回はカメラを動かす代わりに固定し、頭の動きによって変化する様々な目の角度から複数枚の画像を収集して入力データとして使用する、という方法がとられました。

これによって、鮮明な画像を取り出しにくい目から精度の高い画像を取り出し、鮮明な3Dシーンを再現することに成功したという報告がされています。

瞳の中の映像の情報から、素敵な3D映像が生まれる。画期的な着目点と最新の技術が結びついた結果の研究成果だと感じました。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2306/26/news056.html

本製品はケースから取り出すだけで起動し、ペアリングが簡単に行える機能を搭載したイヤフォン。マルチペアリングに対応しており、本製品1台に対して複数の機器とのペアリングが可能。同時接続はできませんが、複数の機器で本製品を使用できます。

イヤフォンにタッチセンサーを搭載し、音量調整/音楽や動画の再生と一時停止/曲送り/曲戻しの他、相手からかかってきた電話に応答したり、音声アシスタントを起動したりできます。

また、IPX5等級の防水性能を有しており、本製品に対して水が噴射されても、直接影響を受けません。水没は推奨されていませんが、水しぶきや汗にも強いとのこと。

開発には元オーディオ機器メーカー出身の担当者が携わり、20種類以上のサンプル音源を聴き比べ、音質の向上を目指した他、接続時の遅延を極力減らしたといいます。

再生可能時間はなんと約6時間!(充電ケースを併用することで約21時間)。通信規格はBluetooth 5.3をサポートします。現在の対応コーデックはSBCとAACのみ。重量はイヤフォン片耳が約3.5g、充電ケースが約33gとなっている。付属品は本製品専用のUSB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M=取付済み/L)、取扱説明書/保証書付きとなっています。

安くて強い音もいいBluetoothイヤホンをお探しの方は試してみる価値がありそうです。

関連リンク:

※2023/6/28時点の情報です。今後、Webサイトのリニューアル等で変更される可能性もあります。

IPAは誰もがIT(情報技術)の恩恵を享受できる社会、安心してITを使いこなせる環境を整備するため、日夜様々な取り組みを行っている団体です。

大きく以下の3種類の取り組みをされています。

・情報セキュリティ対策の実現(社会インフラや法人の情報セキュリティ監査、セキュリティリスク分析、IT利用者や中小企業へのセキュリティ対策の普及啓発など)

・IT人材の育成(ITに関する国家資格や国家試験の運営、優れたIT人材の発掘育成に関する事業など)

・IT社会の動向分析と基盤構築(IT社会や新たな技術に関する調査と分析、関連する白書の公開、新技術の促進事業、地域のITに関するビジネス創出支援事業など)

国内外のITに関する様々な動きを追い、個人から団体など幅広い層へ分かりやすく情報発信しています。

白書も含め、たいていの情報は公式Webサイトで公開されているため、ネットさえあればいつでも確認できます。

ジャンル別や知りたい内容または目的がある場合は、上部メニューの「目的別に探す」ボタンがおすすめです。

IPAは公式のSNSアカウントもあります。(Facebook、Twitter、YouTubeなど)

普段皆さんがお使いのSNSから手軽に情報収集したい際は、ぜひフォローしてみてください。

https://www.ipa.go.jp/socialmedia/index.html

※筆者はニコニコ動画の公式チャンネルがあることを今回初めて知りました。

以前より見やすく、知りたい情報が探しやすくなったと感じています。(筆者の体感です。)

まだ見たことがない方はぜひ1度遊びに行ってみてください。

様々な定義があるかもしれませんが、インターネット、スマートフォン、ゲーム機などの長時間利用により、脳や目などの健康被害や学力低下など、深刻な影響が出ていることなどがあげられます。

※いずれも会場の他にオンラインによるハイブリッド開催

開催時間(共通):9:20~16:40

テーマ:「スマホやゲーム機等端末の長時間使用と不適切使用による健康被害&予防と対策」

申込締め切り日:8/2(水)講座は7/9(日)、9/24(日)講座は9/10(日)が締め切り日

また、ネット啓発者養成全国連絡協議会では、ネットリスクの問題を把握した上で、多くの方にその内容の啓発を促すインストラクターの養成も行っています。学生のお子さんがいらっしゃってこの分野が気になっている方、学校教育関係者の方など、関心がある方がいらしたら下記サイトより詳細な情報をご覧いただき、お申し込みのご検討をお願いします。

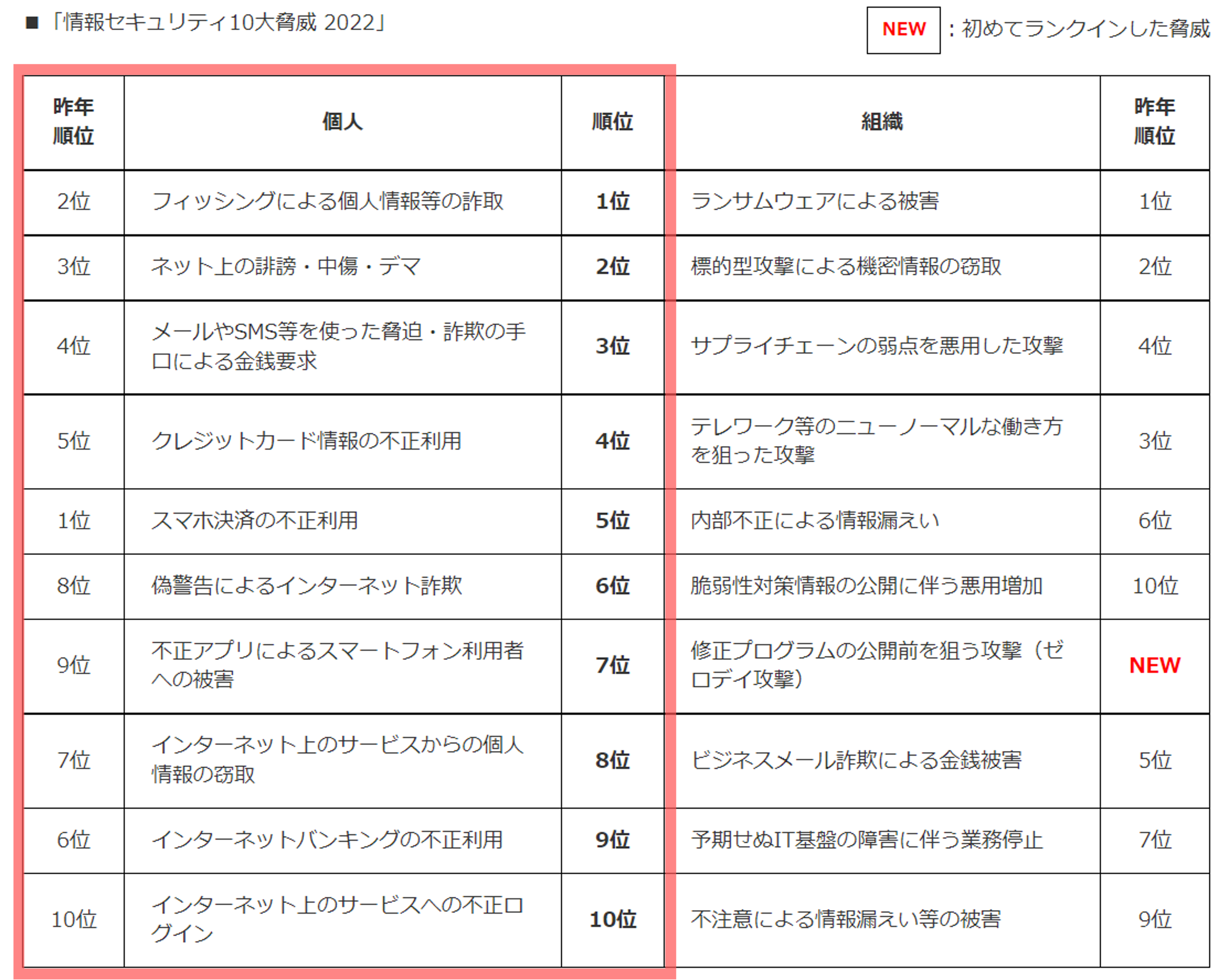

私は入社以来、ほぼ毎年こちらのランキングを拝見していますが、昨年度の「情報セキュリティ10大脅威 2022」からの動向を見てみると、

※検索エンジン「google」でキーワード検索してみました。(2023年6月21日時点)

”災害”の検索結果は約356,000,000件、”災害 対策”でも約158,000,000件のWebページが結果として表示されます。

他にも非常にわかりやすいWebサイトやWebページがたくさんあります。ぜひご自分に合ったサイトを探してみてください。

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/index.html

日本ではどんな災害が起こるのか、災害が起こったらどうなるのか、各災害への備えが非常にわかりやすくまとめられています。

https://www.gov-online.go.jp/useful/index.html

政策課題、施策・制度、取り組みなどについて広く紹介されています。

※今回はサイト内から「暮らしに役立つ情報」についてまとめられているページをご紹介しました。防災以外の日々の暮らしに役立つ情報も掲載されています。

先に紹介したWebサイトと比較すると、災害が起きた際に役立つ情報が多くまとめられています。

身の守り方、各省庁や自治体の災害関連Webサイト(私たちの取り組み)、防災施設、気象情報、交通や物流情報など、災害が起こったら必要な情報を収集できるWebサイトがそれぞれ詳しくまとめられています。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1002147/index.html

第1回でも取り上げたWebページです。名前に“東京”と付いていますが、イラストが非常に見やすく、東京都民以外の方にも優しくわかりやすい内容です。また、アプリ版がある点でも使いやすいです。

※このような基本的な災害対策と合わせ、お住いの自治体の防災情報も併せて確認されることをお勧めします。

https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/

総務省消防庁が運営するWebサイトの中のページです。子供向け、一般向けに動画で災害についてわかりやすく紹介されています。

https://www.bousai.go.jp/index.html

こちらは内閣府が運営する防災情報のページです。上部のメニューから様々な取り組みについて情報が得られますが、ページ内の「お役立ち情報」が一番わかりやすいです。

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/calendar/

Yahoo!にこのようなカレンダーがあること、皆さんはご存じでしょうか?

今の時期、過去にどんな災害が起こったかが、カレンダー形式で当時の写真や簡単な説明とともに紹介されています。

記事を書きつつ、筆者自身も普段から災害について意識しよう、何かあった際、自分を、家族を、同僚を、近所の人を助けられるよう備えようと、改めて考えさせられました。

また、青森県には火山もあります。筆者が産まれてから1度も噴火したことはありませんが、今年3月に八甲田山で低周波地震が観測されていたそうです。ニュースはもう少しきちんと見ようと反省しました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20230326/6080019112.html

私は海岸に行ってシーグラスを拾ったり、キャンプしたりのアウトドアはもちろん好きですが、何の予定も立てていなければパソコンやスマホで日がな一日動画鑑賞を楽しんでしまうでしょう。

仕事でインターネット使うのは当たり前になっている日常ですが、気づけば遊びでも欠かせないものになっています。

「遊び」といえば、もっぱら「ディスコ:マハラジャ」に繰り出し仲間とワイワイ騒いでいた記憶しかありません。

印刷会社の新入社員だった私は、会社で初めてパソコンを知った「IT奥手」だったのですが、1986年当時、世間では「労働者派遣法」が制定され、システム開発をはじめとする13の職種が限定されました。

https://www.tempstaff.co.jp/client/hr-knowledge/3924.html#3-1

何かあった際、すぐ使えないと非常に困ってしまうのがデータです。

普段からデータのバックアップを取ることをお勧めします。

※災害時以外の様々な場面でもバックアップが役立つこともあります。

(例:パソコンの故障や誤操作によるデータ削除、スマートフォンの買い替え、ランサムウェアの被害に遭いデータが使えなくなった際など)

2. 何にバックアップすればいいの?保管場所は?

3. バックアップしたデータはどうやったら使えるの?

4. その他 おすすめしたい方法

何らかの理由でデータが消えたときのために、他の場所にもデータを保存しておくことです。

現在は以下の2つの方法が主流です。

・データ保存できる媒体へデータを複製(コピー)する

(媒体の例:USB、CD、DVD、外付けタイプのハードディスク、USBなど)

・クラウドサービスやオンラインストレージサービスを利用し、データをインターネット上へ複製する

(サービスの例:iCloud、Google Drive、OneDrive、Dropbox、BOXなど)

バックアップは「1」で取り上げた2つの方法でスマートフォンやパソコン以外の場所へデータを複製します。

手元に残しておける媒体は、すぐ使えるよう身近な場所か、しばらく使わない場合は安全な場所へ保管しておきましょう。

クラウドサービスやオンラインストレージは保管場所を確保する必要はありません。インターネットが繋がっていれば、いつでも使えます。特にスマートフォンは使用しているOSによっては自動でクラウドサービスへ定期的にバックアップを取ってくれている場合もあります。スマートフォンの設定を確認してみましょう。

3-1.データ保存できる媒体

バックアップした際と同様、スマートフォンやパソコンと繋ぐと使用できます。

ただし、媒体は年月が経つと劣化します。何年も前にDVDに保存したデータが読み込めなくなる…ということもあります。定期的に読み込めるかどうか確認したり、新しい媒体に移し替えたりしましょう。

インターネットに接続し、各種サービスにログインできればいつでもデータを使用できます。

スマートフォンはログイン情報とクラウド上にバックアップデータがあれば、買い替え時に自動でデータを引っ越してくれる場合もあります。

サービスによっては保存できるデータの量に制限があったり、大きいデータは有料で使えたりする場合もあります。保存したいデータの容量を確認しておきましょう。

※過去にオンラインストレージサービスで保存していたデータが障害等で消失した事故が発生したこともあります。サービスを利用しているから絶対大丈夫、とは限りません。

かなりアナログですが、本当に大事なことはメモを取り、家族やペットの写真は印刷し、それぞれ普段から身に着けておくこともお勧めします。

本当にいざというときは現物が一番使いやすいです。また、家族やペットの写真は誰かがはぐれた際などの手がかりとして重宝します。精神的にも安心できるグッズです。

かつて一世を風靡した他界してしまったクリエイターが、いま生きていたらどんな作品を生み出すだろう?かつてはSFの世界のテーマだったこんな話題も、今はAIの技術進歩を背景に、次々に様々な挑戦がされてきていますね。

漫画家・手塚治虫さんの代表作の1つ「ブラック・ジャック」。生成AIを使って、新作を生み出そうというプロジェクトが始まりました。急速に進化するAIは、どこまで人間の創造性に迫れるのでしょうか。

少し前の2019年にはNHKで取り上げられた「AIでよみがえる美空ひばり」というプロジェクトも話題になりました。

賛否両論ある取り組みのジャンルだと思いますが、今回プロジェクト総監督をつとめる手塚治虫さんの長男、手塚眞さんは、

「手塚治虫は必ずしも明るい未来社会だけでなく問題点、危機的な状況も感じ取った上で作品を発表してきた。私たちはそうした漫画から未来について学んだことも多いと思う。このプロジェクトのハードルは高く、心の中では半分無理かもと思っているが、挑戦することは重要なことで、手塚治虫も漫画という表現でさまざまなことに挑戦してきた。AIは人間に取って代わるのではなく、創作をサポートすることでさらに人間の創造性を広げると期待している」

と話されています。

AIを活用することで、人の眠っていた可能性が良い方向に広がっていけばいいなと思いました。

参考リンク:

生成AIで「ブラック・ジャック」新作を AIの創造性 どこまで? | NHK | ニュース深掘り

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230612/amp/k10014096821000.htmliPhone X/8/8 Plusは2017年9月に発表されたモデル。

8/8 Plusは長年使われ続けてきた「Touch ID」を採用した一方で、iPhone XはAppleで初めてOLEDパネルを採用し、顔認証機能「Face ID」を搭載した初代モデルでもあります。

iPhone Xに限った話ではありますが、Face IDを搭載したモデルのサポート終了は、iOS 17が初めて。

私のスマホもこのサポート終了モデルに該当するためショックを受けました。

スマホ自体がまだまだ使用できる状態であってもサポート終了のため安全快適に使用することが出来ないのであれば買い替えを検討しなければなりません…。

iOS 17が動作するスマートフォンは、iPhone 14シリーズ/13シリーズ/12シリーズ/11シリーズ/XSシリーズ/XR/SE(第2世代以降)となっています。

該当機種の方はサポート終了の前に次の機種を一緒に検討しましょう。

iPhone8はいつまで使える?2023年はサポート終了目前|iOSアップデート・修理サポートを現役で使えるか - スマホの賢者 (powermatecorp.com)

アイティメディアより抜粋

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1606/15/news012.html

という、説明文書など必要ないほどウィキペディアは日本のインターネット内ではすでに有名なフリー百科事典です。

ウィキペディア日本語版

https://ja.wikipedia.org/wiki/

2003年、日本語版ウィキペディアが1万ページを達成した日から20年が経ち、現在の記事数は100万を超えています。

参考:Wikipedia:日本語版の統計

このウィキペディアの記事は一般の方が作成していることをご存じですか?

ウィキペディアは登録すれば誰でも自由に記事を作成することができます。

もちろん、作成にはルールがあり、さらにボランティアの専門家がきちんと監修するのですが、監修漏れはゼロではないでしょう。

ウィキペディアの記事を鵜呑みにするのではなく、あらゆる観点から情報収集することを心がけましょう。

ウィキペディアで以下の項目を検索してみると面白いかもしれません。

※現在では是正の注釈や説明がつけられています。

・ビコリム戦争

・央端社

プログラムの様子がより理解できる「マナビDX Quest説明会」も開催されますので、参加するよ!という方も、まだ迷っているという方も、まずはどんなプログラムなのか知りたいという方も、ぜひご参加ください!

【マナビDX Quest説明会のご案内】

●実施日:

①6/24(土) 13:00-14:00 ※ゲスト:SIGNATE社長 齊藤秀 氏

②7/4(火)19:00-20:00 ※ゲスト:修了生

●実施方法:Zoom(各説明会のURLは、下記事業HPからご確認ください)

●事業HP:https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/

●その他:事前登録不要・当日入退出自由

--------------------------------------------

【募集概要/プログラム概要】

●募集期間:6/5 (月) 10:00~7/25 (火) 8:59

○実施期間:2023年8月初旬~2024年2月下旬(第1ターム:8月初旬~11月初旬のうち約10週間、第2ターム:12月中旬~2月下旬のうち約8週間)

○その他補足事項:

■期間中、週6~12時間程度の課題取り組みを想定(取り組む曜日や時間帯は、自ら設定可能)

●実施内容:

○ケーススタディ教育プログラム:第1タームは教材①/②のどちらかから選択、第2タームは教材③を用いて、PBLにより学習

■教材①:AIモデルの構・検証と、組織への展開方法を学ぶ

■教材②:データ分析による課題特定方法と、技術検証・組織への展開方法を学ぶ

■教材③:企業や業界情報・顧客の声等を基に、新規事業のアイデア出し/評価を行いビジネスシナリオを策定し、その実現に向け組織変革を設計する方法を学ぶ

○地域企業協働プログラム:DX導入・推進を検討している中小企業の案件・テーマのうち、いずれか1つのテーマに対して、2ヶ月間かけて課題解決に取り組む

■ケーススタディ教育プログラム修了者のうち希望者のみ

■第2タームに実施

■ケーススタディ教育プログラム教材③と時期が重複しますが、両方の受講も可

●参加形式:全日程オンラインで実施

●受講料:無料

弊社ソフトアカデミーあおもりは、株式会社SIGNATE様との協力により、各種AI人材育成教育のお手伝いをしてまいります。独自の研修等の企画も可能ですので、お問合せいただけましたら幸いです。

また、被害に遭われた皆さまの救済と被災地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

先月は地震も多く発生し、不安な日々を過ごされた方も多かったことと存じます。

突然起きる災害への備えとして、(筆者は)ぜひITも活用いただきたいと考えております。

その際、情報が非常に大きな助けになります。

今回は私が実際に利用しているWebサイトをご紹介します。

もちろん似たようなWebサイトやアプリもたくさんあります。皆様、一人一人に合ったたものを見つける手掛かりになれば幸いです。

普段は以下のような点に注目しながらアプリやWebサイトを探しています。

1-1.情報源(ソース)の信頼性が高いこと

1-2.自分が防災に備える際、必要な情報や機能がそろっていること

1-3.いざというとき、すぐ簡単に使えること

デマや出所がわからない情報は不安になるため、自治体や信頼のおける団体が情報提供しているかどうかを確認しています。

普段生活している自治体のハザードマップや避難場所が載っていたり、避難グッズを揃える際、パートナーや子ども、ペットの有無、服薬があったり、など…自分に合わせた情報が手に入れられるかも大事にしています。

※当社は青森にある会社のため、青森県庁のWebサイトを例に挙げました。皆様はお住まいやよく行く地域の自治体(都道府県、区や市町村など)をご覧ください。

災害時はインターネット回線が止まってしまう場合もあります。オフライン(パソコンやスマートフォンなどの端末がインターネットにつながっていない状態)でも使えるアプリを探したり、ハザードマップや連絡先は、スマートフォンなどにあらかじめダウンロードしたりすることをお勧めします。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1005744/index.html

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/bosaikikikanri/bosai_handbook.html

スマートフォンやタブレットはバッテリーが尽きると使えなくなります。避難所で十分に充電できるとは限りません。ネットやスマホが使えなくても困らないよう、準備しておきましょう。

また、SNSやLINEでの友人との安否確認も大事ですが、まずは現地の防災無線や放送などにも耳を傾けましょう。

・ラジオアプリ、携帯ラジオ(ラジオでもニュース等で情報を得られます)

・モバイルバッテリー(普段から充電を忘れずに)

・スマホに標準でインストールされている緊急速報や防災アプリ(最初から入っている場合もあります。今一度確認してみましょう。)

・応急手当、非常時に必要なもの(今一度確認してみましょう。)

・何かあった時の行動や連絡手段を決める(家族、勤務先等で確認してみましょう。)

・10円玉(皆さん、公衆電話の使い方、覚えていますか…?)

発売元のタカラトミーでは、時代の変化に合わせて、様々なデジタルトイを展開してきました。

2021年に発売した『ぷにるんず』はデジタル画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる新触感液晶お世話トイで、50種類以上のぷにぷにした愛らしいキャラクターや、実際にキャラクターに触れ合っているかのような『デジタルとリアルが融合した』不思議な感覚が、子どもの心を掴み累計出荷数50万個を超え大ヒットしています。

『リアルな触感』が味わえる『ぷにるんず』に対し、『とびだせ!きゅーびっつ』は、「デジタルペットにリアルに触るという新たな体験を味わうことができるデジタルトイとして、ラインナップに加わります」と、同アイテムの魅力をアピールしています。

公式サイトでは2023年5月24日から育成キャラの紹介を掲載中。

予約開始となる5月31日にも情報が公開されました。

「デジタルペットに触れる」とは実際にはどういうことなのか、ぜひ動画などで確かめたいですね。

この成層圏の高度20km程度の場所に情報通信機材等を搭載した無人の飛行船等を滞空させ、全国どこでも超高速インターネットやマルチメディア移動通信を利用可能とするもののことを「成層圏プラットフォーム(HAPS:ハップス)」と言います。

日本ではソフトバンクやNTTドコモが、非常に近い将来の実現に向けて、他各社と研究開発を進めています。

(本記事は第3回です。)

(ルーターはどんな設定がされているか、セキュリティ上必要な対策は?)

※2023年5月31日時点の情報です。今後、内容が新しくなる可能性があります。

※ルーターの設定が初めての方にもわかりやすいよう解説するため、一部用語の説明が正確でない場合があります。

※各ルーターのメーカーにより、機能の名称が異なる場合もあります。詳細は各メーカーのマニュアルをご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/notes/router.html

1.初期設定の単純なIDやパスワードは変更する。

2.常に最新のファームウェアを使用する。

3.サポートが終了したルーターは買い替えを検討する。

に加え、新たな対策として、

見覚えのない設定変更がなされていないか定期的に確認する。

をお願いします。

前回の体験談で触れたとおり、ルーターを初期設定(買ったときの状態)のまま使用するのは非常に危険です。

特にルーターのWi-fiの初期設定や設定画面にログインするための初期パスワードは各メーカーのWebサイトで公開されている製品の説明書に載っている場合もあります。つまり、誰でも初期パスワードを入手できる状態にあります。悪用される可能性が非常に高いです。初期設定のままルーターを使用している場合は、すぐに変更しましょう。

ルーターの設定は、購入した際のマニュアルを確認しましょう。(マニュアルを紛失した際は、メーカーのWebサイトを探してみましょう。「メーカー名 機種名(ルーターの脇や底にラベルがついているかもしれません) マニュアル」といったキーワードで検索すると見つかりやすいです)

近年のルーターはスマートフォンの専用アプリから設定できる機種も多いです。

設定画面に移動する際、パスワードを求められます。初期設定のまま使用するのは危険です。

ログイン後、設定画面から他の人が推測しにくいものに変更しましょう。

(3-1)パスワード

自宅で使用している無線LAN(Wi-fi)、パスワードは設定されていますか?未設定または簡単なパスワードを設定している場合、文字数や文字の種類を増やして複雑にすることをお勧めします。

※現在は最低10桁以上が推奨されています。

参考-日常における情報セキュリティ対策(IPA独立行政法人情報処理機構)

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/everyday.html

皆さんはドラマや推理小説などでスパイが情報を秘密の暗号でやり取りしているシーンを見たことがありますか?

実はインターネットでのやり取りも同様に、第三者に中身がわからないよう暗号化されています。

暗号のルール(暗号化方式)は常に新しいものが登場しています。(見破られてしまったルールは使えないので、悪用されないよう新しいルールが生まれています。)

家庭用ルーターにも、どの暗号を使ってやり取りするか設定できる項目があります。(暗号化方式)

最新の暗号化方式に設定を変更しましょう。

※インターネットを使う機器が、暗号化方式に対応している(新しいルールを知っている)必要があります。

ルーターの設定を変更しても、ルーターに接続するスマートフォンやゲーム機などの機器が古い(新しい暗号化方式に対応していない)と、機器がインターネットにつながらなくなる場合もあります。

ルーターなどの機器には、機器を動かすためのプログラムが内蔵されています。(ファームウェア)

パソコンやスマートフォンも定期的に更新のお知らせが届くと思いますが、ルーターのファームウェアも購入時点から更新されている場合があります。

最新のファームウェアのお知らせがあったら更新する、もしくはファームウェアの自動更新機能をONにしておきましょう。(詳しくは、マニュアルを確認しましょう。)

※モデム、ONU(光回線終端装置)とは、電話回線や光回線と家庭用ルーターの間を取り持つ役割を持った機器です。近年は家庭用ルーターと機能が全部合体した「ホームゲートウェイ」と呼ばれる機器もあるため、モデムがないご家庭もあるかもしれません。

パソコンやスマートフォンと同様に、ルーターもメーカーのサポートが終了すると最新のファームウェアが提供されないことがあります。ファームウェアが古いまま使用を続けると、第三者に悪用される可能性が高まります。サポートが終了した機器は、買い替えを検討しましょう。

※プロバイダーによっては、古くなったモデムを交換してくれる場合もあります。有償、無償、交換対応できるかは各プロバイダーによって異なるため、インターネットで調べるかサポートへ問い合わせてみましょう。

自分で設定した覚えのない設定が増えていないか、設定が知らないうちに変わっていないか、定期的に設定内容を確認しましょう。

設定内容を記録して(第三者の目に触れないところに)保管することもお勧めします。

総務省や各メーカーなどで最新の情報を提供しています。

各省庁や警察などがSNSで情報発信していることもあります。ぜひ探してみてください。

非常にわかりやすいため、お休みの際などにぜひご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/wi-fi/index.html

「今すぐ学ぼう Wi-Fiセキュリティ対策」

第6回 【事例紹介アニメ】自宅のWi-Fiは大丈夫?

第7回 自宅のWi-Fi、まずは機器の設定から

↑

上記2つの動画が、家庭用ルーターのセキュリティ対策についてやさしく紹介されています。

https://security-portal.nisc.go.jp/cybersecuritymonth/2022/basics/router/router-1.html

↑

ルーターのファームウェアの更新、型番や管理画面を見るための大まかな流れがイラスト付きで紹介されています。

これまでは理科の先生一人が、各生徒さんそれぞれに丁寧に回答をしていたのですが、膨大な時間がかかっていて、一番大事にしたい生徒さんと向き合う時間が取れなくなっていたのが課題だったどうです。

業務の改善を図ろうとチャットGPTの活用を考えた先生は、回答の仕方の条件を細かく設定した結果、かなりの精度で優れた回答が瞬時にされ、生徒さんからも好評だそうです。

この記事では、マグネットケーブルのメリットとデメリットを解説。注意点や選び方、おすすめの商品も紹介するので、ぜひ参考にして下さい。

マグネット充電ケーブルは、基本的にスマホやタブレットUSB差込口に差しっぱなしで使うものです。そのため、USBコネクタ部分が出っ張ってしまうということがあります。 USB差込口が常に手に触れる部分にあるとか、ハードカバーなどによって、差し込んだUSB端子が邪魔になると言った場合にはあまり向かないケーブルでもあります。

マグネット式USBケーブルを使用するには、機器側の充電ポートに専用のアダプターを差し込んでおく必要があります。そのため、充電ポートに差し込むタイプのイヤホンなどと同時使用することはできません。必要に応じて、Bluetooth対応のイヤホンなどに買い替えが必要となります。

スマホメーカーはマグネットケーブルを販売しておりません。充電ケーブルは純正品を使うことを推奨しており、マグネットケーブルのように特殊なケーブルは自己責任で使用となります。

それでも便利であることは間違いないので、購入時には口コミをチェックして購入するようにしましょう。

以上快適なスマホライフへの第一歩マグネット式充電ケーブルのご紹介でした。

時間:9:00~17:00

場所:オンライン

(本記事は第2回です。)

(筆者が15年前、ルーターのセキュリティ設定を行わなかったときの体験談)

(ルーターはどんな設定がされているか、セキュリティ上必要な対策は?)

今思うと恥ずかしい限りですが、同じような体験をされない方が1人でも増えたら幸いです。

インターネットを自宅で使いたく、初めて家庭用のモデムとルーターを設置しました。

当時は私も今ほど情報セキュリティに詳しくなく、買ったときのままの設定(初期設定)でルーターを使用していました。

しかし、半月、1ヶ月経っても子供たちはずっと近所に集まっていました。学校が終わってから暗くなるまで、ずっとその場を動きません。

(子供たちに聞いたほうが早いのはわかっていましたが、聞けませんでした...…)

そして、あることに気づきました。

そして、どの子も携帯ゲーム機を手放しませんでした。そこで私も当時使っていた携帯ゲーム機を持ち、自宅を飛び出しました。そして、ようやく子供たちが集まる理由に気づきました。

更にルーターを初期設定のまま使っていました。

当時の初期設定は、SSID(簡単に言うとWi-fiの名前です)さえわかれば、パスワードなしで誰でもWi-fiが利用できるようになっていました。

原因が分かった私は慌てて自宅に戻り、セキュリティがガバガバのWi-fi設定を変更する方法をインターネットで検索しました。その後ルーターの設定を変更し、複雑なパスワードを入力しないと自宅のWi-fiが利用できないようにしました。

※具体的には、SSIDのパスワードを10桁以上で英数字と記号が混在したランダムな文字の組み合わせに変更しました。

また、ルーターを設定するための画面にログインする際のパスワードも初期設定から変更しています。

翌日から子供たちが近所に集まることはなくなりました。

ホッと胸をなでおろした私のガラケーに届いたのは、家族からのメールでした。

ルーターの設定を変えたら、Wi-fiを使用している機器の設定も確認しましょう。

では、実際にルーターの設定はどこから変えられるのでしょうか。また、どんな設定をすれば今より安全に利用できるのでしょうか。

次回は、ルーターの設定の見直しについて、一般的な確認方法をご紹介します。

この無料のWi-Fiを災害時だけに限らず、通信障害時にも利用できるように、携帯各社などが加入する業界団体のガイドラインが改定されました。

無料Wi-Fi「00000JAPAN」通信障害時も使用可能に 災害時に限らず(日テレNEWS) - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/2a097953f5711728f631fa57c4f963990144ed8a

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2305/24/news200.html

ARグラスも手に入れれば、より楽しめそうです。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2305/09/news184.html

ポケモンGOのNiantic、ARグラスのリファレンスデザイン公開 Qualcommの最新チップ搭載 - ITmedia NEWS

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2211/17/news194.html

https://www3.nhk.or.jp/news/special/international_news_navi/articles/feature/2023/03/30/30498.html

https://www.adobe.com/jp/sensei/generative-ai/firefly.html

国際電気通信連合(ITU)は、1968年10月に、ITUの基礎となった最初の万国電信条約が署名された日(1865年5月17日)である5月17日を「世界電気通信日」と定めました。

世界情報社会サミット・フェーズ2(2005年11月 チェニス)で5月17日を「世界情報社会の日」とすることが宣言され、その後の国連総会で採択されました。さらに、2006年11月に開催されたITU全権委員会議では、5月17日を「World Telecommunication and Information Society Day(世界情報社会・電気通信日)」とし、従来の「世界電気通信日」よりもいっそう幅広い趣旨を盛り込んで祝賀することが決議されました。

世界情報社会サミットの基本宣言等では、全世界的な情報社会の発展をうたうとともに、デジタル・ディバイドの解消を中心としたICT後発国の底上げが最重要テーマとして位置付けられています。

これまでカードリーダーやスマホでマイナンバーカードを読み込んで行っていたような手続きを、スマホだけで利用できるようになります。

まずはAndroid端末からサービスを始めていきます。

利用できるのはマイナンバーカードを所有している人全員が対象です。

利用申請時に一度だけカードを読み取らせれば、以降はパスワードやスマホの生体認証機能のみでマイナポータルアプリへのログインや電子署名サービスを利用できるようになります。

また、コンセプトであるPLL(未来社会の実験場)には、最新技術を会場で実証実験するだけでなく、社会の仕組みづくりについても会期前から実証実験として取り組んでいこう、という想いが込められています。

2つのスマホを重ね合わせたような横折り型と、1つのスマホを折りたためる縦折り型の2種類から選択可能です。

横折り型には、開くと一般的なスマホの約2倍の大画面で動画やゲームを楽しめるものがあります。

縦折り型は閉じるとコンパクトなので、ポケットやバッグに簡しまいやすいのが利点です。

折りたたみでないスマホより価格が高めなのもネックです。

とはいえ折りたたみスマホにしかない利便性があるので、ぜひ試してみたいですね。

折りたたみスマホには横折り型と縦折り型の2種類があります。

それぞれ本体やディスプレイのサイズが異なるため、スマホの使用目的に合わせて適したほうを選びましょう。

iPhoneシリーズに近い200g未満の重量のモデルが多く、小さなポケットにも入りやすいほか、カバンに入れてもほとんど邪魔になりません。

ただし、折りたたんだ状態は厚みがあるため、あらかじめデザインを確認しておくことも大切です。

折りたたみスマホは、ドコモ・au・ソフトバンクなどの様々なキャリアから販売されています。

メーカーや機種はキャリアごとに異なるため、購入したいモデルに合わせて選択しましょう。

Galaxyの最新モデルを試したいなら、ドコモかauの折りたたみスマホをチェック。おすすめです。

ただし、SIMフリーの折りたたみスマホを選ぶ場合は機能制限に注意。

楽天モバイルやワイモバイルなどの格安SIMでは、5G通信や緊急速報の受信など一部の機能が使用できない場合も。

SIMフリーモデルを購入する場合は、使うSIMカードのキャリアで動作する端末かどうかを確認しておきましょう。

世界保健機関(WHO)憲章の前文では、「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあることをいいます(日本WHO協会:訳)」とされています。

似た言葉で「ウェルフェア」がありますが、こちらは「福利厚生」と訳されることが多いようです。

どちらも働く人の健康や働き甲斐を向上させることに役立つものですが、「ウェルフェア」は制度や仕組みのことをさし、「ウェルビーイング」は「目指す目的」となるでしょう。

集中・没頭できること(Engagement)

他者との良好な関係(Relationship)

生きる意味・意義を知る(Meaning)

達成感(Accomplishment)

この5つの要素を考え仕事をする現場の環境を整えていくことで「ウェルビーイング」な状態を作れるのではないでしょうか。

他所とのコミュニケーションがうまくいかなければ、長い時間を過ごす仕事の現場も面白くないでしょう。

自分からのめり込むような仕事でなければ達成感も味わいにくいでしょう。

「働き方改革」などがこれまで叫ばれてきていますが、実際に「幸福だ」と感じている人が少ないということではないでしょうか。

隣に座っている人がポジティブでいるためには、自分がどう協力すればよいのか?

考えてみてはいかがでしょう。

今回から全3回に分け、ご家庭でのWi-Fiルーターのセキュリティについてご紹介します。

(本記事は第1回です。)

第1回 家庭用ルーターが犯罪者に狙われている!?

(なぜ、家庭用ルーターのセキュリティ対策が必要なのか)

第2回 自宅のルーターが近所の子供たちの人気スポットになっていた件

(筆者が15年前、ルーターのセキュリティ設定を行わなかったときの体験談)

第3回 家庭用ルーターで必要なセキュリティ対策

(ルーターはどんな設定がされているか、セキュリティ上必要な対策は?)

警視庁および警察庁は3月28日、「家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起」を発表しました。

警視庁 家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起について

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/notes/router.html

同庁では「家庭で使われるWi-Fiルーターの設定がユーザーの知らないうちに変更されてしまう」ことを警告しています。

家庭用ルーターがサイバー攻撃に悪用される事案が発生しています。

NHK 家庭用ルーターがサイバー攻撃の発信元に セキュリティ強化を

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230328/k10014022351000.html

セキュリティ対策が薄い家庭用ルーターが犯罪の踏み台に利用されることがあります。

その際、家庭で使われるWi-Fiルーターの設定がユーザーの知らないうちに変更されてしまいます。

自宅のルーター設定が変更できなくなる可能性も考えられます。

更なる被害防止のため、各家庭でのセキュリティ対策が必要とされています。

知らないうちに犯罪の踏み台にされないようにするため、家庭用ルーターでどんな設定がされているか、普段から設定の確認や見直しが必要です。

この会合は、5月19日から21日に開催されるG7広島サミットの関係閣僚会合の一つで、構成国・地域のほか、招待国及び関係国際機関が参加し、デジタル・技術における諸課題について議論が行われました。

採択された閣僚声明には、「われわれは、民主主義の価値を損ない表現の自由を抑圧し、人権の享受を脅かすようなAIの誤用・乱用に反対する」と明記されました。

そのうえで「信頼できるAI」を普及させるため、国際的な技術の標準化を進めるほか、国際機関で課題を分析することなどを盛り込んだ行動計画を採択しました。

また、AIなど新たな技術の適切な利用に向けて、法の支配や人権尊重など5つの原則を設けることでも一致しました。

一方、国境を越えて自由にデータをやり取りする「DFFT」(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)の実現に向け、共通の枠組みを設立することでも合意しました。

松本総務大臣は、記者会見で「生成AIを今後、活用していくために、基本原則などが提示された。今後もG7での議論を加速させたい」と述べています。

https://www.digital.go.jp/news/efdaf817-4962-442d-8b5d-9fa1215cb56a/

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230430/k10014054401000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/20230428/593/

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードですが、様々な利活用のシーンが広がってきています。

現在、医療機関では保険証の代わりにマイナンバーカードを利用して資格確認ができるよう、機器などの整備が進んでいます。

マイナンバー法改正案では、社会保障制度、税制および災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーが利用できるよう利用範囲が拡大するほか、図書館などで暗証番号なしでも利用者確認ができるようにする規定の整備などが盛り込まれています。

銀行口座と紐づいていたり、大切な個人情報が1枚に集約しているマイナンバーカードですが、もし紛失してしまったり盗難にあってしまった場合は、必要に応じて警察、市長村への届け出が必要になります。再発行の手続きはこの後でとなります。

悪用されると様々な危険なことにもつながりかねません。

便利な使い道が増えていくマイナンバーカードですが、使用や保管には十分に気をつけて利活用を進めましょう。

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

マイナンバーカード及び個⼈番号通知書、通知カードを紛失してしまった場合はどうしたらいいですか︖

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について、以下概要をお知らせします。

ーーーーー

インボイスとは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

<国税庁 インボイス制度の概要>より抜粋

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

ーーーーー

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf

今のうちに情報収集して、自社の実情に合わせたデジタル化を目指しましょう。

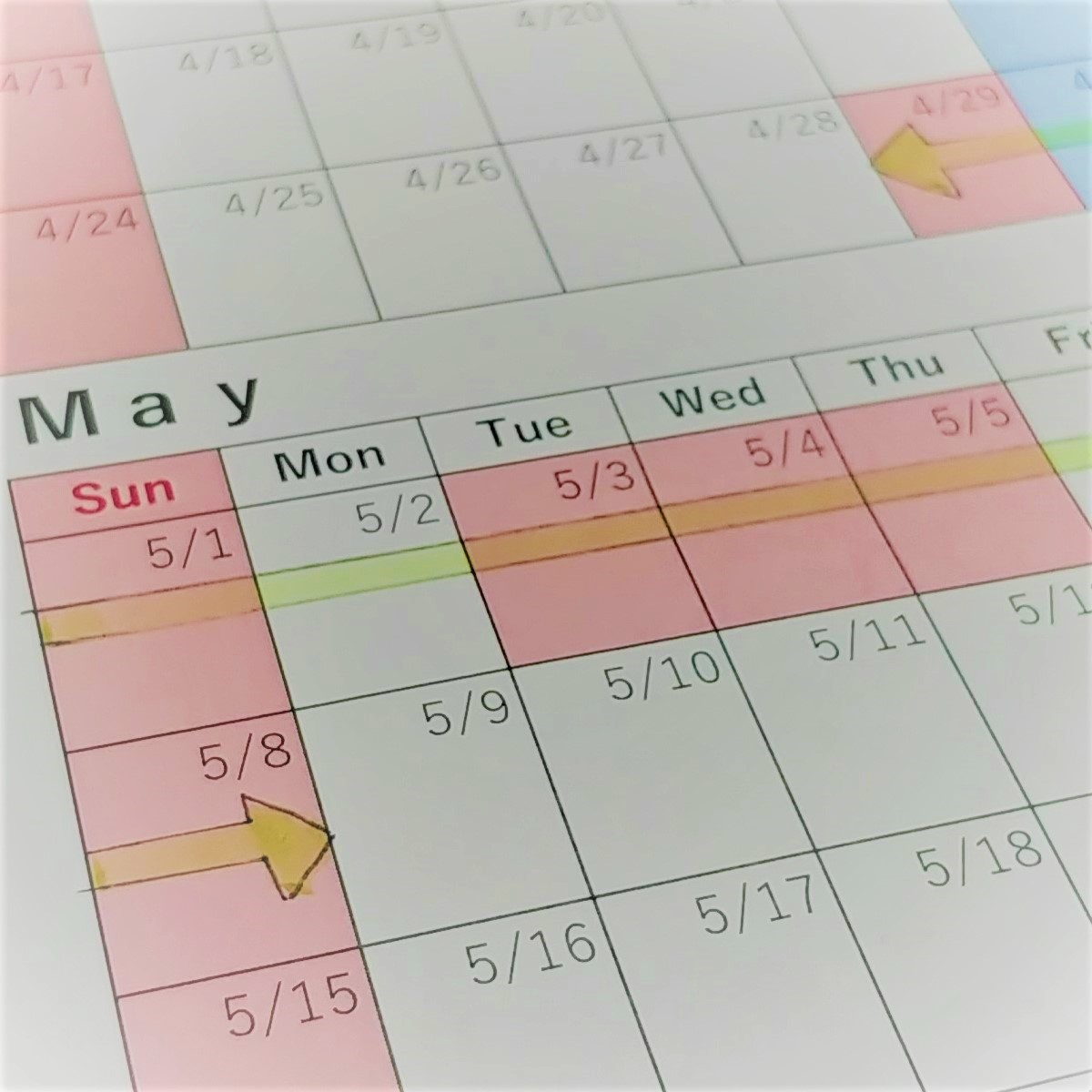

ゴールデンウイークにおける情報セキュリティに関する注意喚起

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/heads-up/alert20230420.html

春の大型連休において実施いただきたい対策について注意喚起を行います

https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230424002/20230424002.html

※同時発表:総務省、警察庁、内閣官房サイバーセキュリティセンター

何かあった際の専門相談窓口もあります。お気軽にご相談ください。

https://www.ipa.go.jp/security/todokede/tokubetsu.html

https://www.ipa.go.jp/security/j-crat/about.html

IPA情報セキュリティ安心相談窓口

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/about.html

・テレワーク等、身近なサイバー攻撃の手口や事例、具体的な情報セキュリティ対策をご紹介

・情報セキュリティの体制からルール作り、事故発生時の対応を紹介

青森県警察本部 サイバーテロ対策訓練

・標的型攻撃など、サイバー攻撃の事例と手口を紹介

・ワークショップを通じ、インシデントが発生した際の対応(警察との連携方法)を体験

青森県内の小中学校、大学 情報モラル教室、インターネット使用上のリスクに対する講義

・お子さんに人気のゲームやアプリを題材に、情報モラルやネットリスクについて講義

・会社内のメンバー間で、共有してWindows環境を利用したい

・タブレットでWindowsのゲームアプリを安定した環境下で楽しみたい

結果、現状維持を選択することになり、新たな環境への挑戦をあきらめてしまいがちです。

レンタルサーバは一般的にはWebサイトの構築やメールアドレスの取得のために利用されることが多いですが、それ以外の用途のためにサービスを展開しているレンタルサーバも多くあります。

「さくらのVPS for Windows Server」を提供しています。

手軽につかえるWindows環境を、検討してみてはいかがでしょうか?

https://vps.sakura.ad.jp/windows/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190626

その利便性の一方で、個人情報漏洩などのサイバーセキュリティのリスク、倫理的な側面、人としての思考重視などの面から、利用規制や、開発方針についての見直しや慎重論も出てきています。

横須賀市が導入を始めたのは2023年4月20日です。

ウェブ上の大量のデータを学習し、利用者の指示や質問に対する回答を導き出すのが特徴を活かし、業務の効率化を目指して約1カ月間、広報の作成や議事録の要約に使い、有用性が確認されれば利用を続けるとのことです。

イノベーションは否定しないとした上で、「自治体の意思決定に関わることは機械任せにしない」と、考えを明らかにしました。

知事はチャットGPTについて、「本当にその地域にフィットした答えが出てくるわけではない。現場で集めてきた情報のほうに価値がある。議会答弁で使うとかいろいろな構想が語られているが、それは民主主義の自殺」と話しています。

「デザイン」というと、IT関連ではWeb、思考、ユニバーサルな設計など、様々な関連が出てくるように思います。

今回はこのデザインに対してのユニークな取り組みを紹介します。

「不快」を効果的にデザインすることで世の中の役に立っているコトやモノを紹介する企画展「世の中を良くする不快のデザイン展」が2023年3月24日にスタートしました。

同年4月23日まで、東京丸の内のデザインのコミュニケーションスペース「GOOD DESIGN Marunouchi」で開催されていました。

20代から70代まで幅広い世代が来場したということです。

一般的に良いデザイン、設計は『使いやすく、分かりやすいこと』『見た目が美しく、洗練されているもの』『誰もが幸せになるもの』といった“快”が求められ、“不快”は不要なものとして捉えられがちですが、世の中のあらゆる不快を取り除いた先に、本当に快い社会があるのでしょうか。

例えば、公園は様々な人たちが自由に使える憩いの場でしたが、様々なことを禁止してきた結果、皆にとって使いづらいものになっている状況もあるのではないでしょうか。

同展のユニークな点は、心理効果などから不快とデザインの関係を解き明かしていることです。例えば、緊急地震速報は人間の聴覚が注意を向けやすいように上昇する音で構成されていたり、誤飲を防ぐ玩具は子どもの味覚が敏感なことを活用していたり・・・色々な工夫がなされています。

「Nintendo Switch」のゲームカードには誤飲防止のために、苦み成分が塗布されているそう。身近なゲーム機の中にもさまざまな工夫が施されていることを知ることができる展示会です。

また、不快を直接的に与えて問題を解決している取り組みだけでなく、不快を起点に新たな価値を生み出しているコトやモノを紹介しているのもポイントです。

あえて普通のおむつの10倍ぬれた感じがするようにして、トイレでおしっこをすることを促すトレーニングパンツは、快と不快を使い分けることで人間の行動を変化させる心理効果が活用されているそうです。

体験できる展示も面白そう。動物を遠ざける「モスキート音」は生物の種類や年齢によって聞こえ方が異なることを活かし、人間が聞き取れる範囲で周波数(音の高さ)を操作して「40代だけど20代の周波数で聞こえたびっくり」「30代なのに50代の周波数でも聞こえない・・」など、自分がどの年代で聞き取れるかを試すことができます。

動物を遠ざける「モスキート音」を体験できる展示。スイッチを回すと周波数(音の高さ)を変えることができ、どの周波数で聞き取れたかが分かる体験展示になっているそうです。

このようなITとはかけ離れているような展示や体験の中にも、IT技術が使用された設計やデザインが用いられていて、私たちの生活の中に溶け込んでいるのですね。

こんな視点で見てみると不快な体験の中から私たちにもデザインや、設計のアイディアやデザインが浮かんでくるかもしれません。今回は世の中を良くする不快なデザイン展の紹介でした。

2020年度に小学校でプログラミング教育が必修化され、3年が経過しました。

現在は学校関係者だけでなく、一般家庭でも無償や無料で利用できる様々なプログラミングに関する学習教材やコンテンツが充実してきました。

今回は小学生でも楽しめるプログラミングのWebサイトを4つ紹介します。

ゴールデンウィーク中、ぜひ親子で一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。

ワンダースクールプログラミング部 ドラえもんひらめきパッド

https://thewonder.it/bukatsu/programming/

株式会社バンダイの関連キャラクターと一緒にプログラミングを楽しめます。

また、子供の安全なネット利用など情報リテラシーに関する動画も掲載されています。

プログラミングゼミ

プログラミングゼミは、株式会社DeNAが無料で提供している小学校向けプログラミング学習アプリ「プログラミングゼミ」小学校向けプログラミング学習アプリです。

ブロックをつなげて様々なキャラクターを動かしたり、自分で描いた絵でアニメーションを作ったりできます。

おいしいプログラミング GLICODE(グリコード)

GLICODEは、お菓子でおなじみの江崎グリコ株式会社が提供する、お菓子でプログラミングを学べるアプリです。

おかしをルールに従って並べるだけで、誰でも手軽に遊びながらプログラミングの基礎が学べます。

MakeCode(メイクコード)

https://www.microsoft.com/ja-jp/makecode

MakeCodeはマイクロソフトが提供する無料でプログラミングが学べるプラットフォームです。

ブロックを使ったプログラミングだけでなく、学習教材としても多く取り上げられている「Minecraft(マインクラフト)」や「LEGO MINDSTORMS Education EV3(レゴ マインドストーム)」など、様々なプログラミングが体験できます。

※Webサイトの一部が日本語非対応、翻訳が不十分となっている箇所があります。お子さんが困っていたら助けてあげてください。

当社 株式会社ソフトアカデミーあおもりでは、小学生を対象としたプログラミングに関するイベントを開催いたしました。

2020年12月から2021年1月:小型ドローンを使った「小学生プログラミング教室」青森県内6会場(青森市、弘前市、八戸市、むつ市、十和田市、五所川原市)

https://www.tepia.jp/outreach/report/997/

2022年夏:「桃鉄コラボ 親子プログラミング教室」青森県内3会場(青森市、弘前市、八戸市)

https://www.daily-tohoku.news/archives/123118

これからの社会を担う子供たちが現代で活躍できるスキルや能力を養えるよう、親子でじっくり遊びながら学べる機会を増やしていきたいと考えております。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、情報セキュリティに関する啓発・教育の機会を活性化させるため、

スマートフォンやパソコン等の情報端末を使い始めて間もない方(初心者)向けの啓発教材を作成し、公開しています。

本教材は、1教材あたり3スライドで説明内容をまとめており、一般向けの講演会、パソコン教室、学校の授業、家庭での教育等、

啓発者の用途に応じた様々な場面でご利用いただけます。

「ランサムウェア」のような、脅威が広がっているコンピュータウイルスについて、「SNS上の交流」など

最近何かと問題となっているインターネット上のモラルやマナーなどを、小学生の方にもわかるようなわかりやすい内容となっています。

下記URLで公開しておりますので、ぜひご活用ください。

なお、利用にあたっては掲載されている「利用規約」をご参照ください。

URL:https://www.ipa.go.jp/security/net-anzen/security_materials.html

青森県から提供された「クロステック研究会課題解決マッチングサイト」について、お知らせします。

青森県では、県内企業のDXの推進を図るため、地域や事業者が抱える課題について、

地域が一体となって、デジタル技術で解決する仕組みとして、

産学官で構成する「クロステック研究会」をWEB上に構築しています。

県内企業の課題をデジタル技術で解決するためには、IT企業の皆様のサポートが必要となってきます。

ニーズのある企業から課題が提案された場合に、デジタル技術で解決するIT企業を

紹介したいと考えているとのことで、「課題の解決策の提案者」としてサポートしていただければ、とのことです。

「課題の解決策の提案者」は登録制となっておりますので、県内企業の課題を解決したいIT企業様は

青森県へのご連絡をお待ちしているとのことです。

詳細は、以下URLよりご覧ください。

課題企業とIT企業のマッチングサイトとなっております。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/sozoka/aomori_x-tech2022.html

また、課題解決の際に利用可能な業務委託の公募も開始しています。

令和4年度「デジタル技術を活用した事業実現可能性調査業務」の公募

今回は忙しい方へ勧めたい「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」の概要と使い方をご紹介します。

ぜひ、皆さまの会社や組織にお役立てください。

5分でできる!情報セキュリティ自社診断は、会社や団体など、組織の情報セキュリティ対策のレベルを診断し、必要な対策について知ることができるツールです。

5分でできる!情報セキュリティ自社診断は、診断編と解説編の2つに分かれています。

診断編では、情報セキュリティ対策の現状を把握できます。

診断時間もたったの5分! 25個の質問に丸をつけるだけで、情報セキュリティ対策のレベルと問題点を見つけられます。

解説編には、診断編で登場した各設問に関する解説がわかりやすく載っています。

解説編を見ると、以下のことがわかります。

・各設問には、どんな情報セキュリティのリスクがあるか(解説)

・今後どのような対策を設けるべきか(対策例の紹介)

5分でできる!情報セキュリティ自社診断は、PDFファイル版(印刷して利用、配布可能)とオンライン版(インターネット上ですぐ診断可能)の2種類が用意されています。(どちらも同じ内容です。)

先ほどご紹介したURLの後半「ダウンロード」「オンライン版」から、それぞれ無料でご利用いただけます。

ぜひ、お気軽に診断してみてください。

これまで当社では「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」を使った研修を行ってきました。

ある時は、企業団体様の昼食会で実際に診断してみたところ、あまりの低得点にショックを受けた方がおられました。

その団体様では、翌週から「1日1個でも、診断で問題になった課題を解決しよう!」と呼びかけ、その結果を朝礼で発表する取り組みをされたそうです。

ぜひ関心を持って最初の1歩を踏み出してみてください。

http://www.soft-academy.co.jp/bis-overview/manabu/education-info/279-cyber2021.html

当社では今後も情報セキュリティの研修会を開催し、この診断ツールもご紹介します。

よろしくお願いいたします。

休暇、お仕事それぞれかと思いますが、今回は長期休暇中のゴールデンウィークの情報セキュリティ対策について、紹介します。

こうした情報は例年、各団体から注意喚起がされています。ぜひ以下の記事を参考にお役立てください。

■IPA(独立行政法人情報処理推進機構)、各省庁からの注意喚起

2022年4月20日、IPAから、以下の記事が公開されました。

「ゴールデンウィークにおける情報セキュリティに関する注意喚起」

https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20220420.html

同月26日、政府関係4省庁(経済産業省、総務省、警察庁、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター)からも大型連休に向けた注意喚起がありました。

「春の大型連休に向けて実施いただきたいサイバーセキュリティ対策について注意喚起を行います」

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220425003/20220425003.html

今回は、長期休暇に関する情報セキュリティについて、事例や対策も交え、ご紹介いたします。

■長期休暇に潜む情報セキュリティリスク

長期休暇中、組織はシステム管理者が長期間不在になる等、いつもとは違う状況になりやすいです。

例えば、ウイルス感染や不正アクセス等が発生した場合、担当不在のため対処が遅れてしまいます。

長期休暇明け、業務が停止してしまうかもしれません。

また、個人も注意が必要です。

例えば、SNSへの書き込みから投稿者自身や関係者に対し、思わぬトラブルが起きたりすることがあります。

また、最近は外出自粛等の影響により、パソコンやスマートフォンを利用する時間が長くなりました。

ウイルス感染やネット詐欺被害のリスクが高まることも考えられます。

次は、長期休暇中に起こりうる情報セキュリティ事故やインターネット上でのトラブル事例を紹介いたします。

■長期休暇中に起こりうる情報セキュリティ事故やトラブル事例

事例1:添付ファイルやURLが添付されたメールによるウイルス感染(Emotet)

Emotet(エモテット)はコンピュータウイルスの一種です。

Emotetはメールに添付またはメール内のURLをクリックすることでOffice形式のファイルを開かせます。

開いたファイルに仕込んだマクロ(Office形式のファイルで動かせるプログラム)を有効化することで、ウイルスに感染させます。

Emotetに感染すると、アドレス帳や、やり取りしたメール情報、パソコンやスマートフォンの情報などが窃取される恐れがあります。

Emotetの脅威は、2021年1月に欧米8カ国の法執行機関・司法当局の協力により後退しましたが、同年11月から攻撃が再開されています。

今後もウイルス感染を狙った攻撃メールには注意が必要です。

メールは、組織でも個人でもよく使用します。 長期休暇中も、怪しいメールや心当たりのない添付ファイルやURLには注意しましょう。

事例2:ドメイン移管申請の連絡漏れによる、Webサイト乗っ取り

2019年4月5日未明、某人気アニメの公式Webサイトが何者かに乗っ取られ、改ざんされる事件がありました。(現在は元の状態に戻っています)

ITmedia NEWS:ラブライブ!公式サイト乗っ取りに使われた「ドメイン移管」の仕組みとは “10連休”に危険潜む?

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1904/05/news110.html

原因は「サーバへの不正アクセス」ではなく、同Webサイトが使用しているドメインの管理権限が第三者により移管されたことでした。

ドメインとは、「.jp」など、電子メールを送ったり、ウェブサイトを閲覧したりする際に相手を特定するために必要な「インターネット上の住所」にあたるものです。

ドメインは管理する人を変更(移管)できます。

移管申請後、申請の承認期間(約10日)を過ぎても、Webサイトの管理会社が承認確認の連絡へ返答しなかったため、第三者の手に管理権限が渡ってしまったと思われます。

大型連休など長期休暇中は、第三者からの連絡や申請を見逃がしやすいです。

休暇中または休暇明けには、メールを確認するようにしましょう。

事例3:偽警告

4月18日「情報セキュリティ10大脅威 2022」個人編紹介で取り上げた「偽警告」も、引き続き注意が必要です。

詳細は、こちらの記事をご覧ください。

アイビズ記事:「情報セキュリティ10大脅威 2022」個人編紹介

https://aibiz.jp/it-latestnews/10-2024.html

ここからは、長期休暇に向け、必要な情報セキュリティ対策についてご紹介します。

■長期休暇に必要な情報セキュリティ対策とは?

攻撃者は長期休暇中も攻撃の手を緩めません。

攻撃者から組織や個人の情報を守り、長期休暇を安心安全に過ごすため、今から備えておきましょう。

また、長期休暇中や休暇明けに押さえたいポイントもご紹介します。

1.長期休暇前

・緊急連絡体制の確認(組織の管理者)

・社内ネットワークへの機器接続ルールの確認と遵守(組織の管理者と利用者)

・機器やデータの持ち出しルールの確認と遵守(組織の管理者と利用者、個人)

・使用しない機器の電源OFF(組織の管理者と利用者、個人)

組織の管理者は、不測の事態が発生した場合に備え、委託先企業を含めた緊急連絡体制や対応手順を確認しましょう。

連絡先や手順が古い場合は、見直しが必要です。

組織の利用者や個人は、使用しているパソコンやタブレット、スマートフォンなどの機器、使用しているソフトやアプリを最新の状態にしておきましょう。

また、会社やお子さんの学校等で貸与している機器を持ち出す場合のルールも、あらかじめ確認しましょう。

休暇や旅行等でしばらく機器を使わない場合は、電源を切りましょう。

2.長期休暇中

・持ち出した機器やデータの厳重な管理(組織の利用者、個人)

・偽のセキュリティ警告に注意(組織の利用者、個人)

・不審なメールやSMS、SNSでの不審なファイルやURLに注意(組織の利用者、個人)

・行楽等の外出前や外出先でのSNS投稿に注意(個人)

長期休暇中も、機器の取り扱いや情報の取り扱いに気を付けましょう。

SNSでお出かけ先の写真を投稿すると、「今、誰とどこにいるか、家を空けているか」などが知られてしまいます。

知人の顔や重要な情報が含まれる投稿は「本当にインターネット上に公開してよいか」投稿ボタンを押す前に、よく考えましょう。

3.長期休暇明け

・サーバ等における各種ログの確認(組織の管理者)

・持ち出した機器等のウイルスチェック(組織の利用者、個人)

・修正プログラムの適用(組織の管理者と利用者、個人)

・定義ファイルの更新(組織の管理者と利用者、個人)

・不審なメールに注意(組織の利用者、個人)

長期休暇中、各機器やソフト、アプリの更新や修正プログラムが公開されている場合があります。

休暇明けは更新がないか確認し、速やかに適用しましょう。

長期休暇中に溜まっていたメールに、怪しいメールが紛れ込んでいるかもしれません。

よく確認するようにしましょう。

補足

IPAでは、基本的な情報セキュリティ対策からウイルス対策、標的型攻撃、IoTなど、様々な情報セキュリティ対策の情報を提供しています。

ここからセキュリティ! 情報セキュリティ・ポータルサイト

https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/

IPAのYouTubeチャンネルでは、子供から大人、組織向け、IT技術者向けなど、幅広い方へ向けた情報セキュリティの啓発コンテンツを動画で公開しています。

IPA Channel(YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UCJ2SZSLegaQ4SpWqOTcFJjw

長期休暇中、空いた時間のお供に、ぜひご覧ください。

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2022.html

「個人編」と「組織編」に分かれてランキングされています。

こちらのコーナーの4/18の記事で「情報セキュリティ10大脅威 2022」の組織編をご紹介しました。ご参照ください。

https://www.aibiz.jp/it-latestnews/10-2023.html

今回は、個人編についてご紹介します。

出典:情報セキュリティ10大脅威 2022:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 より

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2022.html

特筆すべきは以下2点です。(詳細は後述します。)

今年の脅威は3年前から全てランクインしています。

更に、そのうち8つの脅威は「5年以上」連続ランクインしています。

個人が気を付けるべき脅威は、依然として変わらないと言えるでしょう。

組織と同じくらい、個人も狙われています。例えば、皆さんのスマートフォンには以下のデータはありますか?

・知人、友人、取引先の電話番号や写真、動画

・クレジットカード、電子マネー、銀行口座情報

・SNSやオンラインショップへのログイン情報

これらの情報が、盗まれたり使えなくなったりする事故が実際に多発しています。

皆さんの生活や人生に深刻な影響が出てしまうことを考えると、被害の原因や対処方法を学ぶことは大切です。

1位、4位、6位の脅威について、簡単にご紹介します。

フィッシングは「phising」と表記し、被害者をだまして「釣る(fishing)」手口が洗練されている(sophisticated)ことを、fをphに置き換えて表現した造語とされます。詐欺の手段の一種です。

攻撃者は金融機関やオンラインショップなど実在する組織や人物を騙り、電子メールやSMS(ショートメール、ショートメッセージサービス)を送信します。

電子メールやSMSから正規のウェブサイトそっくりに模倣したフィッシングサイト(偽のウェブサイト)へ誘導し、個人情報や認証情報等を入力させ搾取します。

一昨年度(2020年、22万4,676件)の倍以上報告されており、増加傾向にあります。

警視庁サイバー犯罪プロジェクト

令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について)[R4.4.7掲載]

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R03_cyber_jousei.pdf

*11ページ 「1.令和3年における脅威の動向 (2) フィッシング等に伴う不正送金・不正利用の情勢と対策より」

個人編にランクインした他の脅威にも、手口としてフィッシングが用いられることが多そうです。

多数の脅威に影響することからも、1位にランクインした理由をうかがい知ることができそうです。

フィッシングは他の詐欺と同じく「手口を知る」ことが重要です。

身に覚えがない怪しいメールが届いたら、関わらない、一人で悩まず誰かに相談することが大切です。

https://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm

キャッシュレス決済やオンラインショッピングの普及に伴い、クレジットカードを利用する機会が増えました。所有者を狙った詐欺や、クレジットカード情報が登録されているWebサイトを狙った不正アクセスによる情報漏えいとカードの不正利用被害が多発しています。

特に、メールやSMSを利用したフィッシング(Phishing)やスミッシング(Smishing,SMS phishing)による被害が多いです。

スミッシングは携帯番号宛にメッセージを届けることが可能なSMS(ショートメッセージサービス)を悪用するフィッシング詐欺であり、フィッシングメールやフィッシングサイトと同様の手口・手法が用いられます。

警視庁サイバー犯罪プロジェクト

令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について)[R4.4.7掲載]

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R03_cyber_jousei.pdf

*10ページ 「1.令和3年における脅威の動向 (2) フィッシング等に伴う不正送金・不正利用の情勢と対策より

インターネットを使用中、突然「ウイルスに感染している」等の偽警告画面や偽警告音、偽のサポート電話番号などが表示され、閲覧者の不安をあおります。電話を掛けると、強引に偽の有償サポートや偽のセキュリティソフト等の契約を迫られ、金銭、パソコンやスマートフォンの情報を搾取されます。

また、偽警告に表示されている連絡先へ絶対連絡しないことが肝要です。

脅威はそれぞれ独立しておらず、関連性が高い場合もあります。

例えば、4位、5位、7位、9位、10位の脅威の手口として、1位の「フィッシング」が多く用いられると考えられます。

ぜひ「情報セキュリティ10大脅威」をご一読いただき、皆さまに合った対策を進めていただければ幸甚です。

紹介できなかった他の脅威も、後日改めて詳しくご紹介したいと思います。

ソフトアカデミーあおもりでは、学生(小学生~大学生)向け情報モラル講座、企業など組織向け情報セキュリティ研修やセミナーの開催実績があります。

ご関心がある方はアイビズ事務局(当社 教育課)まで、お気軽にお問合せください。

IPAが脅威候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者など約150名のメンバーからなる「10大脅威選考会」が

脅威候補に対して審議・投票を行い、決定したものです。

2022年1月27日、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)から、「情報セキュリティ10大脅威 2022」が公開されました。

特筆すべきは以下2点です。(詳細は後述します。)

1位は「ランサムウェアによる被害」、2位は「標的型攻撃による機密情報の窃取」です。

どちらも昨年と同じ順位でした。ニュースでも大きな事件の報道が絶えませんが、メールを介した深刻な被害が注目を集めていると言えるでしょう。

それだけ、組織や社会への影響が非常に大きかったということです。

パソコンやスマートフォンなどに侵入後、データを暗号化(勝手にパスワードをかける)し、使えないようにします。

近年は暗号化するだけでなく、データを公開すると脅したりして、身代金を支払わざるを得ないような状況を作り出します。

2位にランクインした「標的型攻撃」の攻撃用ツールとして用いられることもあります。

2021年に発生したランサムウェアの被害数は、警察庁のまとめによると「146件」だそうです。

前の年と比較可能な7~12月(85件)だけでも4倍に増えており、猛威を振るっていることがわかります。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE102YL0Q2A210C2000000/

企業や組織がランサムウェアに感染すると、業務の停止や復旧までに時間やお金がかかる等、損失が発生します。

また、病院や教育機関、自治体などが攻撃されると、医療、教育、公的サービスの停止など、社会インフラに大きな影響が出る場合も想定されます。

被害にあっても事業を安全に継続できる準備(バックアップの取得、復旧計画の策定など)が必要です。

https://www.npa.go.jp/cyber/ransom/index.html

どんなウイルスに感染させるかは、攻撃者次第です。最近は1位にランクインした「ランサムウェア」も多く用いられます。

また、「標的型」のとおり、無差別でなく狙いを定めた組織に対して攻撃が行われるのも大きな特徴です。

脆弱性を悪用し行われる攻撃のことです。

家に例えると、

「家の死角に見つかった大きな穴」が"脆弱性(セキュリティホール)"、

「穴を塞ぐまでの期間」が"修正プログラムが提供されるまでの間"、

「穴を塞ぐまで、穴から泥棒やセールスマンが勝手に入ってくる」が"ゼロデイ攻撃"です。

Web担当者の方で対応に苦心された方もいらしたことでしょう。

https://www.jpcert.or.jp/at/2021/at210050.html

また、世界中で広く使われているため、大きな話題となりました。

修正プログラムが提供されるまで対処ができません。

日頃からの脆弱性対策と外部からの侵入を検知/防御する機器を導入するなどの備えが重要です。

脅威はそれぞれ独立しておらず、関連性が高い場合もあります。(1位と2位など)

また、組織により、気になった脅威は様々なことと思います。

ぜひ「情報セキュリティ10大脅威」をご一読いただき、皆さまの組織に合った対策を進めていただければ幸甚です。

紹介できなかった他の脅威も、後日改めて詳しくご紹介したいと思います。

ご関心がある方はアイビズ事務局(当社 教育課)まで、お気軽にお問合せください。

IPAでは、情報セキュリティ10大脅威の「解説書」も公開されています。

解説書は実際の事例や対策方法がわかりやすく簡潔にまとまっており、ITに明るくない方でも非常に読みやすいです。

「情報セキュリティ10大脅威 2022」解説書

https://www.ipa.go.jp/files/000096258.pdf

「~誰かが対策をしてくれている。そんなウマい話は、ありません!!~」です。

昨年はインターネット上で「ウマ」が大変流行りました。

これは中々「ウマい」タイトルだ、本記事の担当は思わず膝を打ちました。

皆さまも「ウマい話」にはご注意を!

これまでのインターネットの歴史を簡単に振り返ってみると、以下のように整理されるようです。

時期としては1990年代半ば~2000年代半ば、WWW(= World Wide Web)の黎明期にあたります。発信のためのサイト構築の知識が必要で、

一部の発信者が作ったホームページを閲覧するのが中心だった時代の概念とされています。

2000年代半ば~2010年代後半に生まれた言葉で、現在私たちが利用しているWebのこととされています。

SNSの利用が進み、ホームページを作る専門知識がなくても情報発信が可能になったのが特徴の一つと言えるでしょう。

情報の発信者と閲覧者の双方向なコミュニケーションが可能になった一方で、特定の企業に利用者の利用履歴が集中する傾向も指摘されています。

次世代のWebのあり方を示したものとされ、上記のWeb2.0の中央集権的な管理から生まれる問題点を、ブロックチェーンという技術により、

「分散」を通じて解消すると期待されているものです。この技術によってインターネット上の取引データを適切に記録し、複数の利用者が

取引情報を共有することができます。ブロックチェーンによって、特定企業が個人情報を握ることなく、情報漏洩のリスクを減らしていく効果があり、

情報や権限の分散により、多方向の情報伝達も可能となるとされています。

・暗号資産:

ビットコインなど仮想通貨と呼ばれる暗号資産は、Web上の取引に使われる電子データの通貨です。

・NFT:

「Non-Fungible Token(ノン-ファンジャブル トークン)」の頭文字を取ったもので、日本語で「非代替性トークン」という意味です。

前述の「仮想通貨」は代替性トークン(FT)と呼ばれ代替性があるのに対し、NFTは鑑定書のように、商品となるデータが複製・偽造されたもの

ではなく、不正なしに所有されていることを証明します。

インターネット上にある3次元の仮想空間です。リアルの空間のように他者とコミュニケーションを取ったり商取引を行ったりすることができます。

「岸田首相の“新しい資本主義”の柱にWeb3.0を」自民・平将明氏らがNFTセッションで提案~「FIN/SUM 2022」レポート - INTERNET Watch

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1400643.html

関連するセミナーや、当サイトによる情報発信もしていきます。

運営にあたっては、株式会社エンベックス・エデュケーション様のご協力をいただいています。

研修の内容詳細は、下記サイトをご参照ください。

エンテックアカデミー(株式会社エンベックス・エデュケーション様 サイト)

今年度は、青森県内では弘前市、八戸市で下記日程で4/7より開講します。

・期間:2022/4/7(木)~2022/6/8(水)(38日間)

・期間:2022/4/7(木)~2022/6/3(金)(38日間)

この研修は、全国では受講者1500名、開催会場数100会場を超える規模となっているとうかがっており、

青森県内でもそうですが、全国的に高い評価をいただいております。

コースの特徴として、

・現役エンジニアの方による実践的な指導

・プロジェクタ型演習など、実務で役立つ内容

・技術的なスキルはもちろん、社会人として必要なヒューマンスキルも養成

・助成金の利用により、受講料を大幅に軽減可能

などの特徴があります。上記コースの最終日には「成果発表会」を開催し、希望される方には

受講の成果をご覧いただく機会を提供させていただきます。当サイトでも後日ご案内いたします。

ご関心がある方はお気軽にお問合せくだださい。

DX(デジタルトランスフォーメーション)というと、

・デジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること

・既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすもの

などと定義されますが、このイベントでは、DX実現に向けたポイントや、県内企業の事例紹介が行われます。

基調講演では携帯電話の制御等で世界中で使われているTRONを構築した、坂村健氏が登壇されます。

ご関心のある方々には参加をお勧めします。

青森県サイトでのイベント案内URL:

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/sozoka/R4_aomoriDXforum2022.html

実施概要:

オンライン100名:※オンラインはZoomで配信します。

各種オンライン学習サービスご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

弊社で提供している各種オンライン学習サービス

「サテライト講習会」「ライブ配信コース」

「eラーニング/e講義動画」についてご案内させていただきます。

ITやビジネスの基礎から応用・最新トレンドの把握やスキルアップに、

ぜひ弊社の研修をご活用ください。

[1]サテライト講習会について

[2]ライブ配信コースについて

[3]eラーニング/e講義動画について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[1]サテライト講習会について

http://www.soft-academy.co.jp/newss/acaedu-newss/283-e-sate-info-2022-001.html

サテライト講習会は株式会社富士通ラーニングメディアが開催する

講習会をインターネット経由でライブ配信し、青森(当社教室)で

ご受講いただくサービスです。

1.首都圏の教室で開催されている講習会を「青森」で受講できます。

→受講に係る受講者の宿泊費、交通費などのコストを削減できます。

→講師の説明や板書内容を確認しながら学習できます。

→マイクやチャット機能や講師にリアルタイムで質問できます。

→実習や演習があるコースは同じ環境で実習操作ができます。

実習時のサポートも首都圏の教室と変わりなく受けられます。

→基礎から応用・最新トレンドまで講義、実習・演習コースを

多数ご用意しています。

→IT技術者向けのIT系コース、すべてのビジネスパーソン向けの

ビジネス系コースなど、幅広いコースをご受講いただけます。

ぜひご覧いただき、ご受講をご検討いただければ幸いです。

https://www.soft-academy.co.jp/e-sate-semi.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[2]ライブ配信コースについて

http://www.soft-academy.co.jp/newss/acaedu-newss/283-e-sate-info-2022-001.html

「集合研修と同等の内容を、自宅でも、オフィスの自席でも」が

コンセプトです。

自宅やオフィスの自席など、インターネットに接続できる環境があれば、

どこからでもサテライト講習会をご受講いただけるサービスです。

サテライト講習会同様、講師への質問や実習操作のサポートも受けられます。

テレワークや在宅勤務でのご受講も可能です。

「ライブ配信コース」として生まれ変わりました。

テレワークやオフィスからご受講いただけるようになりました。

・自宅やオフィスの自席など、インターネットに接続できる環境があれば、

「全国どこからでもご受講可能」です。

・多彩なコースをご提供いたします。

(Python、データサイエンス、DX関連、ネットワークなど)

・講義だけでなく実習や演習コースも、サテライト講習会同様、

講師のサポートを受けながらご受講いただけます。

受講者様ご自身でご準備をお願いいたします。

ぜひご覧いただき、ご受講をご検討いただければ幸いです。

ぜひご活用ください。

https://aibiz.jp/e-learning-menu/live-list.html

↓お申込はこちらから↓

https://www.soft-academy.co.jp/e-sate-semi.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[3]eラーニング/e講義動画について

http://www.soft-academy.co.jp/newss/acaedu-newss/283-e-sate-info-2022-001.html

インターネットを利用した学習サービスです。

「eラーニング」は、コンテンツとして動画だけでなく

テスト等の教材も含まれます。

「e講義動画」は、サテライト講習会の講義内容を撮影した

動画コンテンツです。

いずれも受講者のご都合に合わせて、いつでもどこでも学習できます。

ぜひご覧いただき、ご受講をご検討いただければ幸いです。

https://www.soft-academy.co.jp/e-sate-semi.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お問合せ等、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」について紹介させていただきます。

資料は下記URLよりご覧ください。

https://www.nisc.go.jp/pdf/press/20220324NISC_press.pdf

以下、上記資料からの文章を一部引用・抜粋、要点をお知らせします。

昨今のサイバー攻撃事案のリスクの高まりを踏まえ、政府においては、以下の注意喚起を行っています。

<これまでの注意喚起>

・2月23 日 経済産業省「昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」

https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220221003/20220221003-1.pdf

・3月1日 経済産業省、金融庁、総務省、厚生労働省、国土交通省、警察庁、NISC「サイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起)」

https://www.nisc.go.jp/press/pdf/20220301NISC_press.pdf

その後も、国内では、ランサムウェアによる攻撃をはじめとするサイバー攻撃事案の報告が続いており、また、エモテットと呼ばれるマルウェアの増加も見られるところです。

また、米国では、3月21 日に、バイデン大統領が、国内の重要インフラ事業者等に対して、ロシアが潜在的なサイバー攻撃の選択肢を模索しており警戒を呼びかける声明を

発表するとともに、企業等に対してサイバーセキュリティ対策を強化する具体策を提示しています。

この中で、これまでの注意喚起の中でも紹介されていた、

①リスク低減のための措置

②インシデントの早期検知

③インシデント発生時の適切な対処・回復)の徹底

などを改めて取り組んでいただくようお願いしています。

ソフトアカデミーあおもりでは、これまで独立行政法人情報処理推進機構(IPA)、青森県、青森県警察本部など各団体との連携によりサイバーセキュリティやサイバーテロ対策

のセミナーや研修を行ってまいりました。その中でも情報セキュリティインシデントの予防、実際に起こったインシデントが起きた際を想定した演習なども行っております。

皆様におかれましては、今回の記事を参考にしていただいて改めて基本的なセキュリティ対策の見直しを、まずしていただき、安全・安心なIT運用を継続されていきますよう

願っております。今後も弊社ではサイバーセキュリティの分野の研修、セミナーを行い、こちらのサイトでも関連情報の提供もさせていただきます。ご期待ください!

こちらAibiz(あいびず)では、ソフトアカデミーあおもりで運営しているセミナーや研修、ビジネスに役立つIT関連情報をお届けしてまいります。

弊社以外で行っているIT関連の研修、セミナー等でお勧めしたいイベントをお知らせします。

最新のIT技術、ITの活用事例、情報セキュリティ等の注意喚起

その他、お仕事を通じて感じたこと、面白いと思った情報など

(海外の方との交流などもご紹介したいと思います。)